Catégorie : Jardins et Patrimoine

-

Visite de l’abbaye et atelier land art avec l’école de Quinsac

CLEM Patrimoine Visite de l’abbaye et atelier land art avec l’école de Quinsac Les élèves de CM1-CM2 de Nadia Llansola Renau de l’école Gabriel Massiac de Quinsac, année scolaire 2024-2025 Une suprise à l’abbaye … Pendant notre visite de l’abbaye, nous avons eu la chance de tomber sur des artistes en pleine création. Nous avons…

-

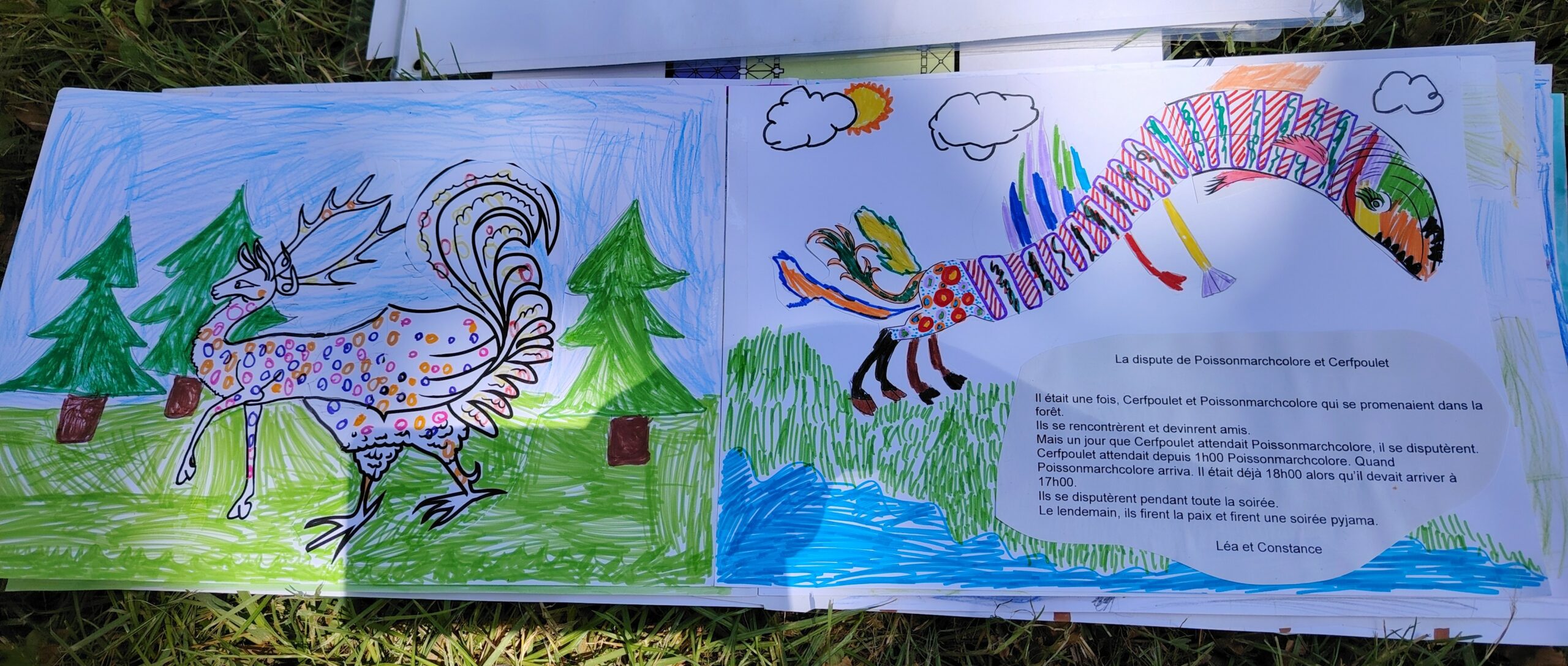

Bestaire médiéval : les histoires des CE2 de Cestas Réjouit

CLEM Patrimoine Bestiaire médiéval : les Histoires des CE2 de Pessac Réjouit Les élèves de CE2 de Christelle Antonelli, de l’école de Cestas Réjouit, année scolaire 2024-2025 Le sauvetage de Pantagore Il était une fois, Glacesirène et pantagore. Pantagore rentre par une petite ouverture d’une grotte, et Glacesirène est dans la grotte. Pendant ce temps,…

-

Des nouvelles du jardin de l’école de Quinsac

CLEM Patrimoine Des nouvelles du jardin de l’école de Quinsac Ça pousse ! Les élèves de CM1-CM2 de Nadia Llansola Renau de l’école Gabriel Massiac de Quinsac, année scolaire 2024-2025 Accueil Qui sommes-nous ? Le CLEM Les associations membres Animation culturelle Nos…

-

« Les histoires de bestiaire » des CE1 de Cestas Rejouit

CLEM Patrimoine Les Histoires de Bestiaires des CE1 de Cestas Rejouit les élèves de CE1 de Stéphanie Bories de l’école de Cestas Réjouit, année scolaire 2024-2025 Voilà les productions d’écrit suite à l’intervention en classe sur le bestiaire.Etant en CE1, ils ont travaillé en groupe de 5/6 et ont du inventer une petite histoire avec leur…

-

Une année médiévale à Cestas Réjouit

CLEM Patrimoine Une année médiévale pour les CE1 et les CE2 de Cestas Réjouit les élèves de CE1 de Stéphanie Bories et les élèves de CE2 de Christelle Antonelli, de l’école de Cestas Réjouit, année scolaire 2024-2025 Un carnet de visite médiéval pour les CE2 Un atelier Bestiaire Médiéval, avec le CLEM Chez les CE2…